COLUMN

INDEX

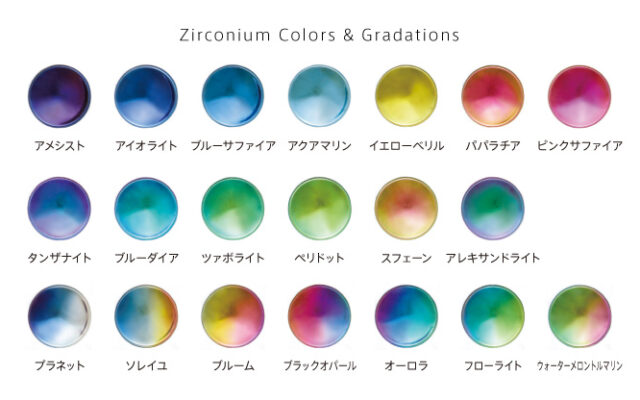

SORAの金属発色には、単色13色、グラデーション7色の他、オリジナルグラデーションや直営店限定の特別色などがあります。

再発色加工によって別の色に変えたり、元の色に戻すこともできますので、記念日にカラーチェンジをして楽しむこともできますよ。

ショップのカラーサンプルや指輪のデザインサンプルで、透明感ある美しい色を手に取って確かめてみませんか?

ジルコニウムとチタンの鮮やかな色は構造色と言います。構造色は色素や顔料による色ではなく、物体に当たった光が回折や屈折、反射し干渉することで見える色です。物体そのものの色ではありません。

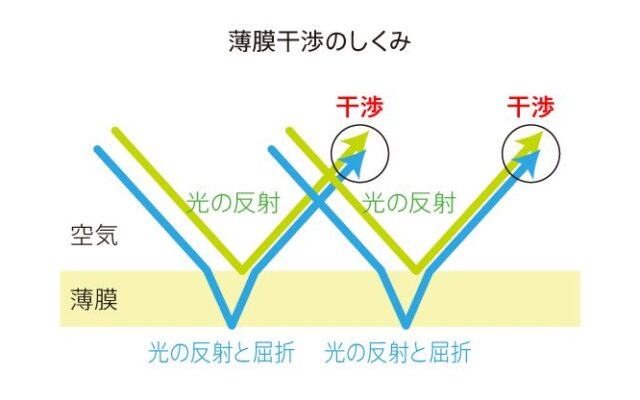

ジルコニウムとチタンの構造色は、さらに薄膜干渉(はくまくかんしょう)と呼ばれる光の現象によって起こります。

【主な構造色の種類】

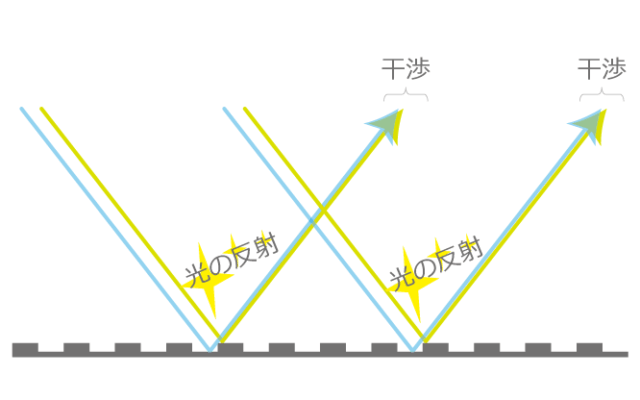

1.薄膜干渉

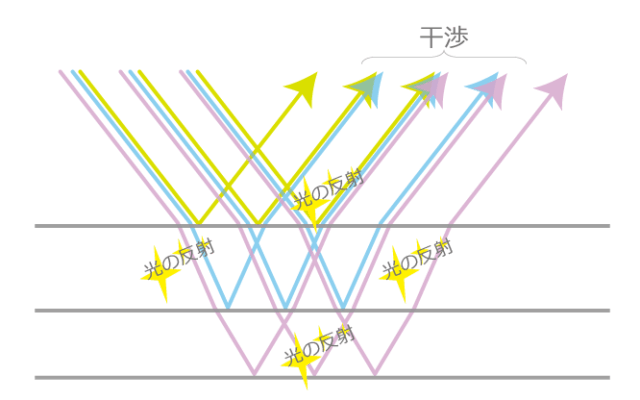

2.多層膜干渉

3.その他…散乱、偏光など

鮮やかな色は、ジルコニウムやチタンの表面にできた膜が見せている色です。ジルコニウムやチタンを酸素と化学反応させ、表面に「酸化皮膜」をつけることで、カラーは生まれます。この「酸化皮膜」は、シャボン玉と同じ性質をもつ色のない透明な膜です。透明な膜なのに、色が見えるのは不思議ですよね。

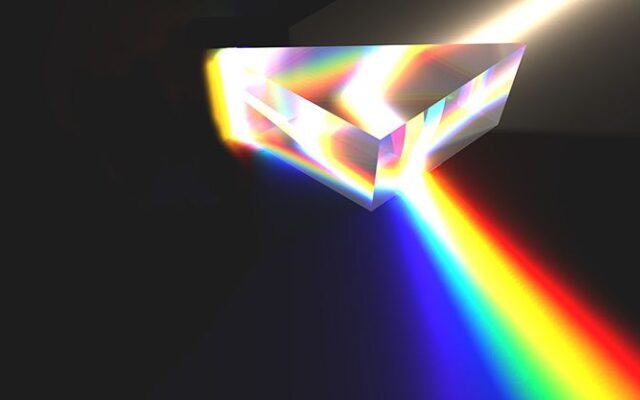

色の正体は「光」です。万有引力の法則で有名なニュートンは、太陽光をプリズムに通し虹色のスペクトルを生み出す実験で、次のことを発見しました。

①光にはさまざまな色の光が含まれている

②太陽光のような白色(色のない)光は、様々な色のある光が重なり合ったものである

現代では、光は「波長」で、波長の長さが光の色を決めていると考えられています。

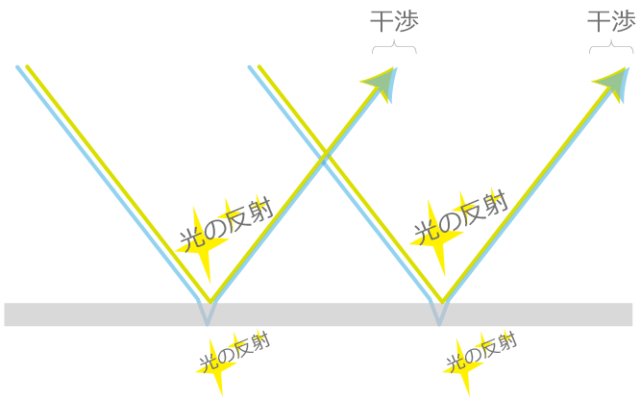

透明な酸化皮膜に、様々な波長(色)を含んだ太陽や電球の光が当たると、膜の表面に反射する光と膜の内側で屈折して反射する光が重なり、弱められたり強められたりする波長(色)が出てきます。そのため、ある特定の色が見えるのです。これを「薄膜干渉(はくまくかんしょう)」と言います。

ジルコニウムとチタンは薄膜干渉によって鮮やかな色に見えます。指輪の表面に形成された透明な酸化ジルコニウム、酸化チタンによって薄膜干渉がおこっています。薄膜の厚さの違いで見える色は変化します。

ジルコニウムやチタン以外にも同じように、酸化皮膜によって発色できる素材がいくつかあります。タンタル、ステンレスなどです。色の美しさや色の持ちは、皮膜の強さが大きく関係しているので、皮膜の強いジルコニウムは色に関して有利です。また、ジルコニウムは表現できる色の範囲が広くなります。皮膜の耐久性や色のバリエーションで選ぶときは、SORAはジルコニウムをおすすめしています。

▷【こんなに違うの!?】実験でわかったチタンとジルコニウムの色の耐久性

ジルコニウムやチタンは、素材が持つ化学的特性によって色づきます。

電解質溶液中でジルコニウムやチタンに電気を通すと、金属表面に「酸化皮膜」がつくられます。この酸化皮膜が発色し、厚みを変えることで色が変化して見えます。

▷色と酸化皮膜の厚みの関係について

シャボン玉は、もっともわかりやすい薄膜干渉による構造色の例です。

せっけん液の表面で反射する光と、内部に入ってから反対側の境界で反射した光が干渉することで構造色が見えます。

CDの表面は薄膜干渉による構造色です。

CD表面には2進法のデータを記録する微細な溝が規則的にほられており、この溝に入って反射した光と表面を反射する光が干渉することで構造色が見えます。

チョウトンボの羽は、多層膜干渉による構造色です。

多層膜干渉では複数の層で光の屈折や回折、反射がおこるので深い青色や、金属光沢に似た複雑な構造色を見ることができます。

玉虫のメタリックな色合いは、キチン質が多層化した殻の表面でおこる多層膜干渉による構造色です。

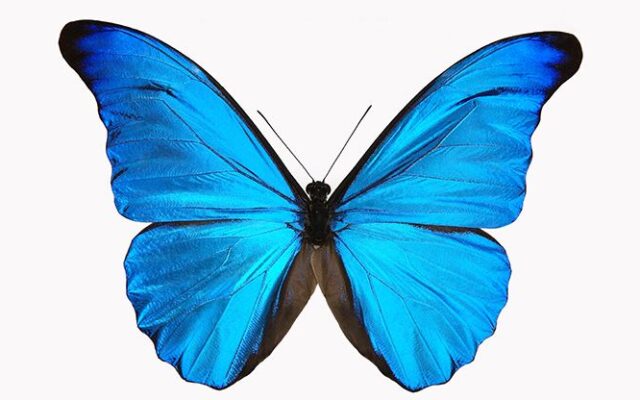

モルフォチョウの翅(はね)の深い青色は、鱗粉の微細な棚状格子構造での多層膜干渉による構造色です。

構造色(こうぞうしょく、英語: structural color)は、光の波長あるいはそれ以下の微細構造による発色現象を指します。身近な構造色にはコンパクトディスクやシャボン玉などが挙げらます。コンパクトディスクやシャボンには、それ自身には色がついていませんが、その微細な構造によって光が干渉するため、色づいて見えます。

構造色の特徴として、見る角度に応じて、様々な色彩が見られることが挙げられます。色素や顔料による発色と異なり、紫外線などにより脱色することがなく、繊維や自動車の塗装など工業的応用研究が進んでいます。